“Una città che trasforma il soffio in suono..”

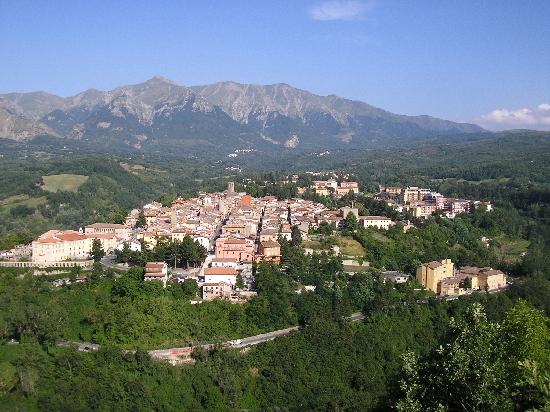

Continua il nostro viaggio tra le terre dei suoni. Dopo Maranola, Acquafondata e Scapoli oggi facciamo tappa in un comune italiano abitato da circa 2.646 persone. Siamo in provincia di Rieti, in uno degli scenari più belli dell’Appennino Centrale.

Edificata su uno sperone roccioso che sovrasta la confluenza tra il fiume Tronto e il Castellano. Attorno a tutta la città sono distribuite un gran numero di frazioni o ville, più di 90 in origine, 69 oggi. La città delle 100 Chiese. La nostra quarta tappa tra le terre dei suoni è Amatrice.

La Conca di Amatrice fu abitata dall’uomo sin dall’età preistorica. Diversi reperti archeologici testimoniano ciò. La vicinanza al tracciato dell'antica via Salaria favorì lo sviluppo di insediamenti nel territorio amatriciano già in epoca preromana. All’epoca romana risalgono resti di edifici e tombe rinvenute in diverse zone del territorio.

Secondo la tradizione, la città di "Summa Villarum" trasmise il proprio nome, nell’epoca di mezzo, a tutta l’area, che nel VI secolo fu annessa al Ducato di Spoleto.

Nel Regesto di Farfa sono menzionati, per il periodo che va dall’VIII secolo al XII secolo, i nomi di diverse località e villaggi dell’attuale comune. Tra essi, nel 1012, c’è anche quello di Matrice, ricordato ancora nel 1037 nel diploma con cui l’imperatore Corrado II conferma al Vescovo di Ascoli i suoi possedimenti.

Amatrice entra a far parte del Regno di Napoli intorno al 1265. La città non volle sottostare al dominio angioino, più volte si ribellò. Tra il 1271 e il 1274 Carlo d'Angiò inviò, in risposta, degli eserciti contro la “resistenza” degli amatriciani.

Contemporaneamente si assiste alla scomparsa dei baroni e alla formazione, con a capo Amatrice, della "Universitas", cioè del "comune" in territorio liberamente organizzato, relativamente autonomo dal potere centrale, che si governa tramite un parlamento. In questo periodo l’influenza della città si estende su un territorio che va da Campotosto sino ai confini di Cittareale, ma anche su molti castelli e villaggi sul versante teramano.

Tra il XIV e XV secolo Amatrice inizia una continua lotta con le città e i castelli circostanti, per questioni di confine e di prestigio. Sono rimasti famosi i conflitti con Norcia, Arquata, L’Aquila. Tradizionale alleata di Amatrice fu la città di Ascoli.

Pur facendo parte sempre del Regno di Napoli, Amatrice, tra il 1582 e il 1692, passò sotto il dominio di un ramo degli Orsini e in seguito ai Medici di Firenze, che la conservarono fino al 1737. Il 1759 è l’anno in cui il feudo entrò a far parte dei domini personali del re di Napoli.

Sul finire del XVIII secolo e per quasi tutto il successivo, il territorio amatriciano fu interessato dal fenomeno del brigantaggio. Piersilvestro Leopardi, Don Giuseppe Minozzi e Don Nicola Rosei patrioti di Amatrice, svolsero un ruolo di primo piano nella storia del Risorgimento Italiano. Con l'unità d'Italia Amatrice fu inserita nell'Abruzzo aquilano.

Dalla Preta, una frazione di Amatrice, arrivò Don Giovanni Minozzi, fondatore dopo la Prima Guerra Mondiale dell’Opera Nazionale per il Mezzogiorno d’Italia.

Nel 1927, con la creazione della provincia di Rieti, la città entrò a far parte dell'alto Lazio.

Oltre ai molti riferimenti di natura storica-geografica, Amatrice è una realtà ricca di altri riferimenti. Dalla cultura enogastronomica alla cultura musicale e aritstica. Il suo piatto è famoso in tutto il mondo: gli spaghetti all’amatriciana.

E’ uno di quei luoghi che dice la sua da un punto di vista musicale.

Nei secoli ha conservato uno strumento che continua ad eseguire un repertorio particolarmente arcaico, legato alla cultura agro-pastorale. La zampogna zoppa, la ciaramella amatriciana, è nel panorama delle zampogne italiane quella che non ha un uso collegato alle festività natalizie. Si tramandano di famiglia in famiglia, di padre in figlio. Accompagnano i canti e i testi della tradizione. La zampogna amatriciana ha un repertorio tra i più antichi del Lazio. Si divide in sonate per la sposa, serenate e saltarelli. Tuttora è vivo il loro utilizzo per matrimoni. Alle spose appartiene per tradizione. La sposa viene accompagnata dal suono delle zampogne in ogni momento.

Amatrice può essere considerata a tutti gli effetti patria della zampogna. Le zampogne ci sono sempre state, ci sono ancora e ci saranno.

Tag: Acquafondata Amatrice ciaramella Lazio Maranola musica musica popolare Rieti Scapoli spaghetti all'amatriciana terre dei suoni zampogna

[social_share_button]